Quand l’art fait corps

avec le territoire

Amélie-Anne Chapelain

Fondatrice et directrice générale

de C.A.M.P

Parcours

Amélie-Anne Chapelain développe un parcours marqué par la diversité

des pratiques artistiques et l’accompagnement d’artistes.

Après une première expérience au CCN de Montpellier auprès de Mathilde Monnier, elle travaille comme administratrice avec Loïc Touzé et Latifa Laâbissi, puis rejoint pendant dix ans le Musée de la danse – CCN de Rennes dirigé par Boris Charmatz, où elle mène projets expérimentaux et tournées internationales.

Avec le collectif FAIR-E, formé d’artistes issus de la culture hip-hop, elle élargit encore son champ d’exploration en s’ouvrant à d’autres langages et pratiques : battles, improvisations urbaines, croisements de disciplines.

En 2020, elle s’installe à Locmiquélic et fonde C.A.M.P – Capsule Artistique en Mouvement Permanent.

Depuis 2024, elle est à la tête de la direction de la Maison Germaine Tillion, lieu culturel et résidence d’artistes sur la commune de Plouhinec.

Ancienne maison d’habitation de l’ethnologue, Germaine Tillion, résistante et intellectuelle, sa propriété privée devient lieu public et bien commun grâce à une rénovation et une réorganisation du bâti et du parc.

Imaginez un projet artistique sans murs, une capsule mobile, vivante, qui s’immisce dans le paysage breton pour y insuffler un art en mouvement permanent.

C.A.M.P, structure culturelle nomade basée au pays de Lorient, explore cette idée, insufflé par sa directrice Amélie Anne Chapelain.

Le temps d’un campement, les lieux se transforment en résidence ouverte, tournée vers l’espace public, la biodiversité, le geste et surtout la question : comment habiter, accueillir, transmettre.

Le corps comme matrice

« Même en concert, je regarde les corps qui bougent », confie Amélie-Anne Chapelain.

Tout part de là : le corps comme premier territoire, comme prisme d’observation du monde.

Passée par la production dans le secteur chorégraphique, elle aime observer comment une idée prend forme et l’instant fragile où quelque chose surgit.

L’audace du dehors

À son retour sur le territoire de Lorient, elle constate que les lieux artistiques institutionnels y sont nombreux, mais cloisonnés.

Elle choisit alors l’écart :

« Le plus beau des théâtres, c’est en dehors des théâtres. »

Dès lors, C.A.M.P s’installe dans l’espace public, non pour concurrencer les institutions, mais pour déplacer les lieux du faire artistique. Chaque site devient co-auteur, et l’enjeu devient moins de livrer une forme parfaite que d’offrir un accès au processus créatif : permettre à tous d’observer et de vivre la création.

« Si on donnait accès à ça dans des espaces publics et ouverts, cela pouvait donner envie à d’autres d’aller vers le théâtre. »

In situ ≠ arts de la rue

La directrice artistique insiste sur une distinction souvent brouillée : l’in situ n’est pas l’art de la rue. Là où ce dernier utilise l’espace public comme scène ou décor, l’art situé fait du lieu une matière dramaturgique.

« Dans l’in situ, le lieu n’accueille pas la forme : il la fabrique. »

Le sol, l’architecture, les contraintes, les imprévus deviennent co-auteurs.

L’œuvre n’existe pas sans le lieu, et inversement : c’est l’expérience même du territoire qui est en jeu.

L’art comme cohabitation

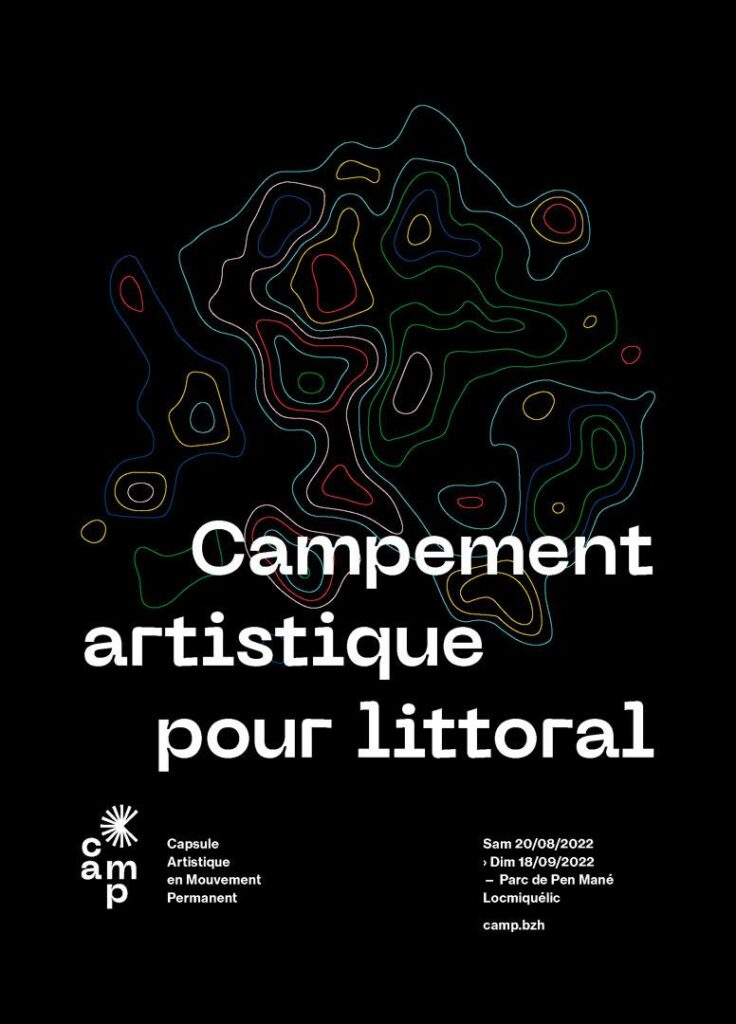

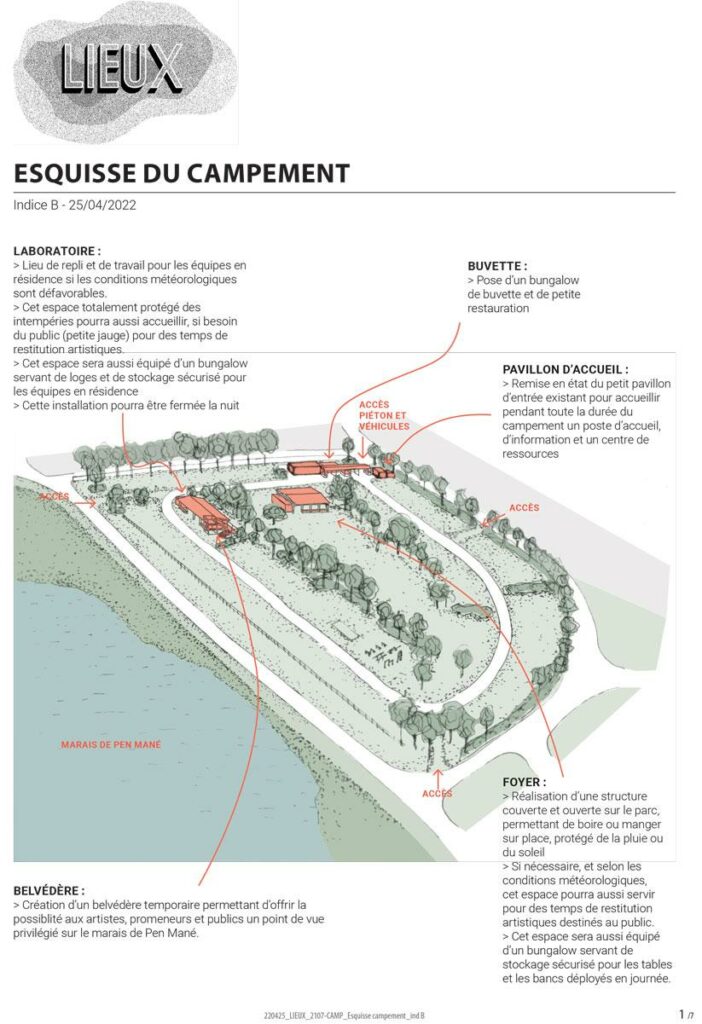

Le récit fondateur de C.A.M.P tient dans une anecdote : au premier campement, en 2022, dans l’ancien camping municipal de Locmiquélic, au Parc de Pen Mané, des familles nomades s’installent sur le site choisi. Le maire propose une expulsion.

La fondatrice du projet refuse :

« Je ne pouvais pas cautionner une expulsion, puisque nous aussi nous venions occuper l’espace. Il fallait inventer une cohabitation. »

Les deux campements partagent l’espace, s’entraident. Elle en garde la conviction que « l’enjeu de cohabitation est presque l’un des éléments les plus importants du projet. »

Ces imprévus ne sont pas des entraves : ils sont le projet. Ils rappellent que le dehors n’est jamais neutre.

“Je crois que les moments les plus forts que j’ai traversés avec C.A.M.P, ce sont des moments qui étaient des accidents ou des incidents, c’est-à-dire des choses que je n’aurais pas pu préméditer”.

Trois piliers :

habiter, accueillir, transmettre

C.A.M.P s’articule autour de trois mots :

habiter, accueillir, transmettre.

Habiter, c’est investir un lieu et le laisser agir sur la création, qu’il s’agisse d’un ancien camping, d’un littoral, ou d’un fort militaire. Chaque site, avec son architecture, ses traces historiques et sa biodiversité, devient matière première de l’œuvre, et participe à une réflexion sur la complexité d’un territoire, à la fois historique, patrimoniale et humaine.

Accueillir, c’est imaginer les conditions de l’hospitalité pour les artistes et habitants, mais aussi pour les chercheurs, architectes, paysagistes et jardiniers invités à collaborer. Le mobilier modulable en bois recyclé ou les aménagements temporaires sont autant de signes de cette ouverture, qui place l’écologie et le vivant au cœur de la démarche.

Transmettre, enfin, c’est laisser une empreinte discrète mais durable : fresques, vidéos, ateliers ou rencontres avec les écoles prolongent la mémoire des lieux et des expériences. La création devient ainsi un dialogue continu avec son environnement et avec celles et ceux qui le traversent.

La Maison

Germaine Tillion

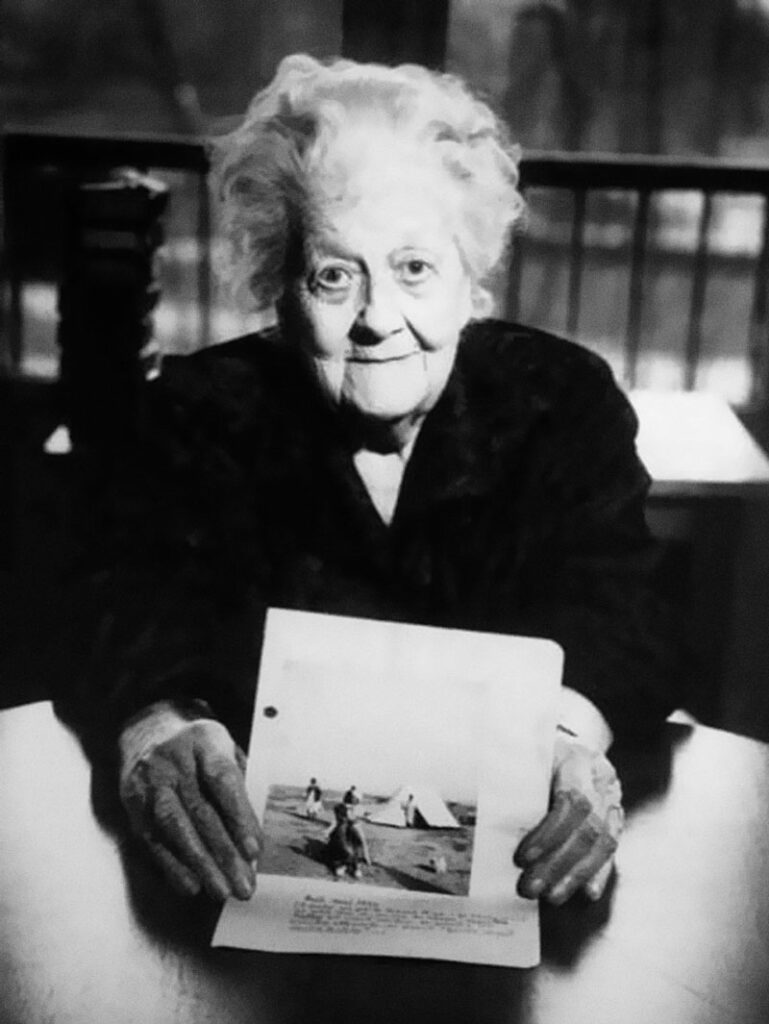

Lorsqu’en 2022, la mairie de Plouhinec lui confie la Maison Germaine Tillion (ethnologue résistante), Amélie-Anne Chapelain hésite. Elle, qui revendique le nomadisme et l’extérieur, peut-elle investir un lieu fixe ? Ce qui la convainc, c’est que ce soit une maison : un espace intime, habité, poreux au territoire. « Ici, les artistes viennent rêver et travailler », dit-elle.

Lieu d’expérimentation artistique, elle est aussi le fruit d’un choix politique fort : celui d’une municipalité qui a soutenu l’implantation d’un projet clivant mais fécond.

Chaque résidence est pensée comme un temps de recherche, en lien avec la mémoire de Germaine Tillion et les enjeux contemporains de migration, d’exil ou de transmission.

Trois chambres accueillent les artistes, qui bénéficient tous d’une bourse et d’un cadre propice à l’expérimentation. L’appel pour 2026, placé sous le signe de la menthe et de la traversée des frontières, prolonge cette démarche en invitant des créateurs à travailler sur la mémoire des migrations et l’hospitalité.

Germaine Tillion,

Penser, comprendre, résister

(1907-2008)

Ethnologue, résistante et écrivaine, Germaine Tillion a consacré sa vie à la compréhension de l’humain et à la défense de la dignité. Engagée très tôt dans la Résistance, elle est déportée à Ravensbrück, où elle documente la réalité du camp avec la rigueur de la chercheuse. Après-guerre, elle poursuit ses travaux sur les sociétés méditerranéennes et sur les mécanismes de domination, notamment pendant la guerre d’Algérie. Figure de courage intellectuel et moral, elle a fait de la connaissance un acte de résistance.

Politique sans être politisée

« Travailler dans l’espace public, c’est travailler l’espace du débat démocratique. »

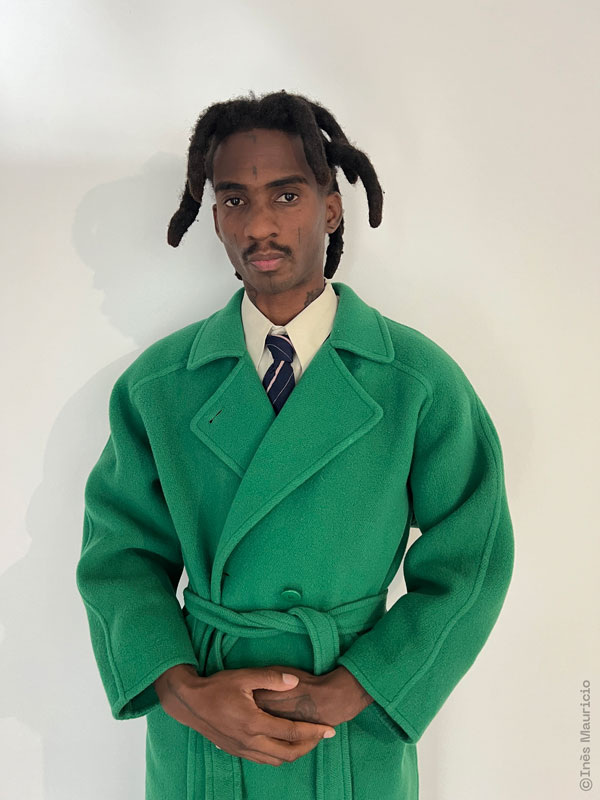

Ses choix artistiques le confirment : collaboration avec l’autrice et metteuse en scène Patricia Allio autour des droits des migrants et des questions de mémoire, invitation de la chorégraphe Olga Dukhovna, artiste franco-ukrainienne dont le travail interroge l’héritage et la transmission culturelle, et accueil de Mackenzy Bergile, artiste engagé dans l’exploration des enjeux coloniaux et identitaires.

À la Maison Germaine Tillion, la thématique 2025 est « traverser les frontières », donnant la parole à des artistes en exil ou en migration.

Son geste est clair : l’art ne peut ignorer le monde. Mais il l’aborde dans la joie : ateliers, concerts partagés, discussions impromptues. L’engagement n’exclut pas la convivialité, au contraire, il s’y nourrit.

“J’invite, j’aime assister à des choses qui sont, je pense, engagées, mais de façon souvent très joyeuse. (…) J’ai l’impression que, de toute façon, c’est là, aujourd’hui, que ça doit se passer.”

Ces démarches s’inscrivent aussi dans le réseau Scalène, cofondé en 2024, aux côtés d’artistes qui, comme elle, cherchent des formes situées, à la marge, où l’art devient outil de pensée et de résistance, explorant des formes contextuelles en territoires ruraux et littoraux.

Entre appuis et pratiques : cartographie des modèles

C.A.M.P. bénéficie de soutiens variés : DRAC Bretagne, Région Bretagne, Département du Morbihan, Lorient Agglomération, villes de Lorient et Plouhinec, ainsi que le Fonds de dotation Marie-Thérèse Allier, la Fondation Nina et Daniel Carasso et la Caisse des Dépôts.

Cette pluralité d’appuis permet également à la structure d’expérimenter des modèles de production artistique hybrides.

Avec le réseau Scalène, C.A.M.P collabore avec deux autres structures indépendantes en Bretagne : Extension Sauvage (Ille-et-Vilaine) et ICE (Finistère), dirigées respectivement par Latifa Laâbissi et Patricia Allio. Ensemble, elles partagent une vision commune : valoriser les savoirs locaux, explorer de nouvelles formes de coopération et redonner du temps à la recherche artistique.

Ces trois structures créent un triangle de production sur la région, chacune avec ses spécificités – enjeux ruraux pour Latifa Laâbissi , minorité des écritures contemporaines pour Patricia Allio, pratiques in situ et littorales à Lorient pour Amélie-Anne Chapelain. – et font circuler les artistes entre ces territoires. L’objectif est de repenser la production artistique en marge des logiques classiques, en privilégiant l’écoute, l’expérimentation et la rencontre, et de montrer de nouvelles formes possibles sur le territoire.

Traces,

transmissions et humilité

Lever le camp est toujours un moment d’émotion. la directrice artistique de C.A.M.P parle de laisser le lieu « plus propre, plus riche » que lorsqu’il a été investi.

« On sent qu’on a chargé l’endroit de notre présence, mais qu’on s’est chargé de lui aussi. »

Chaque campement marque le territoire, tout en transformant ceux qui le traversent.

Amélie-Anne Chapelain garde en tête les propos d’une personne rencontrée sur un des campements :

« Venir au camp, c’est comme aller à la médiathèque. On vient pour essayer de trouver un livre, mais on ne le trouve pas toujours. Et quand on le trouve, c’est génial.”

Cette image éclaire le projet : le campement n’impose rien, il propose.

Comme une médiathèque,c’est un lieu de passage, d’exploration, sans attente ni obligation.

« C’est accepter que certains puissent repartir, ne restent pas. »

Il ne s’agit jamais de conquérir, mais d’habiter provisoirement, puis de s’effacer.

Une humilité joyeuse qui traduit la volonté d’ouvrir des espaces de possibles.

Chacun repart avec quelque chose – un souvenir, une émotion – ou parfois rien, et cela fait partie du processus.

Parfois, des traces subsistent, comme une fresque réalisée sur les anciens sanitaires du camping, représentant les oiseaux des marais. Des marques discrètes, poétiques, qui prolongent l’histoire du lieu.

Mais C.A.M.P ne se limite pas à occuper l’espace public : le projet s’invite aussi dans les écoles, au cœur du quotidien des enfants. La transmission auprès des jeunes publics ne relève pas d’une mission périphérique mais d’un socle : faire de l’art un terrain partagé dès le plus jeune âge.

Avec La Piste, le projet s’incarne dans une multitude de formes – ateliers tous publics, parcours artistiques à l’école en lien avec l’Éducation nationale et la DRAC Bretagne, résidences qui associent directement les élèves. Ici, la danse n’est pas pensée comme une discipline à apprendre, mais comme une expérience à vivre, où chacun peut trouver sa place.

Plusieurs projets ont ainsi été développés.

Dans Time Ball, des écoliers de Lorient s’approprient le rituel de la boule horaire — ce signal autrefois donné depuis la Tour de la Découverte pour marquer midi aux marins — afin d’inventer leurs propres gestes collectifs.

Avec La Beauté du Geste, des élèves transforment un mouvement sportif en arrêt chorégraphique, en dialogue avec un danseur invité.

Dans Let’s Jump, plusieurs classes explorent le saut comme langage du corps et du risque. Autant de traces invisibles qui prolongent l’expérience : chaque atelier laisse aux enfants la possibilité d’habiter autrement leur école, leur cour, leur territoire.

Inventer des lieux

au travail

Avec C.A.M.P et la Maison Germaine Tillion, Amélie-Anne Chapelain invente des lieux en mouvement, traversés par l’imprévu, où art, territoire et habitants fabriquent du commun.

Son projet ouvre des possibles, accepte les accidents, cultive fragilité et force.

La programmation reste volontairement ouverte, laissant place à l’improvisation et aux rencontres inattendues.

« Je ne veux pas tout savoir à l’avance. Je préfère faire comme une grille de radio, avec des plages de présence, et laisser la part du hasard écrire. »

Avec C.A.M.P, on retient surtout une manière d’habiter le monde : avancer en campement, accepter l’imprévu, écouter les traces laissées par les lieux et les corps.

Plus qu’un projet artistique, C.A.M.P esquisse une philosophie du mouvement et du partage.

Il ne s’agit pas tant de bâtir que de faire circuler des gestes, des récits, des présences.

Une façon d’affirmer que l’art n’est pas seulement une production, mais un mode d’existence attentif et relié.

L’horizon

commence ici

Pointe du Bernoulli, Lorient La Base – Du 12 juillet au 21 septembre 2025

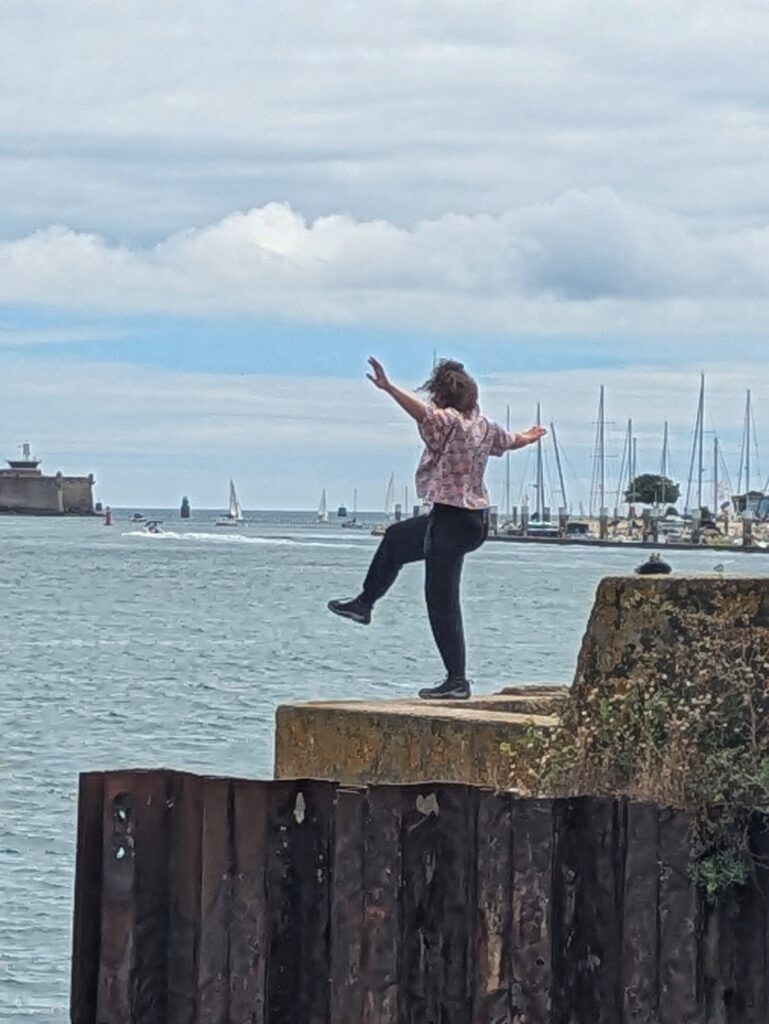

Durant cet été 2025, C.A.M.P s’est installé sur la Pointe du Bernoulli à Lorient.

Invité par Lorient Agglomération, C.A.M.P a déployé une présence artistique sur un site, ancienne base de sous-marins et offrant un point de vue unique sur la rade de Lorient.

Située à la frontière entre la ville et la mer, la pointe est une frange, un interstice, un seuil, un sas tourné vers la mer et les communes de la rive opposée.

Ce promontoire fait l’objet d’un projet de réaménagement confié au groupement Anyoji Beltrando (architectes-urbanistes mandataire), LALU (paysagistes), Artelia (BE TCE), I.C.O.N. (concepteur lumière) et Lieux (architectes), dans une dynamique de transformation à la fois sensible, expérimentale et collaborative.

Avec le campement réalisé cet été, un processus d’urbanisme vivant s’est enclenché, affirmant une vision renouvelée du territoire, un espace ouvert, accueillant, résilient et inventif.